Le spinte indipendentiste crescono in tutta Europa perché il legame con le proprie radici è da sempre parte dell’essere umano. Mentre gli Stati nazionali arrancano, i singoli territori sfidano la globalizzazione.

Tramontato (o almeno riveduto e corretto) il mito del mondo «globale», avanza il locale. Ogni pesciolino deve essere di quel posto lì, le miss non sono più tutte in bikini uguali ma magari nei costumi locali, le sartorie riscoprono origini e sedi antiche, defilatissime dagli itinerari standard della moda. Tutto ciò che è locale ha più storia, più personalità, forza, attrazione. È però tutt’altro che solo una moda. Si tratta di un lungo percorso, cominciato un bel po’ di tempo fa, che oggi mette al primo posto le diversità e ricchezze specifiche dei territori, e la loro richiesta di autonomie per meglio valorizzarle, in tutto il mondo.

Accade così che il giovane ministro agli Affari regionali, Erika Stefani, dichiari uscendo dal giuramento davanti al presidente della Repubblica: «Il primo punto che intendo realizzare è l’autonomia, soprattutto del Veneto e della Lombardia». E dopo: «Se si affossa l’autonomia, salta il governo». Affermazioni in sintonia con la più chiara tendenza politica e culturale degli ultimi 50 anni in tutto il mondo: quella che vede nella valorizzazione dei territori locali una delle maggiori possibilità di sviluppo dei prossimi anni. Il ministro era stata del resto preceduta (prima della formazione del governo), dall’appena eletta presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , che aveva chiesto: «Il governo che verrà ponga l’autonomia come una priorità dell’agenda politica». È questo del resto lo zeitgeist, lo «spirito del tempo», cui la nuova dirigenza politica italiana, almeno sul piano delle dichiarazioni, appare assolutamente intonata, ed è di buon augurio che a segnarne l’inizio siano state due donne.

Accade così che il giovane ministro agli Affari regionali, Erika Stefani, dichiari uscendo dal giuramento davanti al presidente della Repubblica: «Il primo punto che intendo realizzare è l’autonomia, soprattutto del Veneto e della Lombardia». E dopo: «Se si affossa l’autonomia, salta il governo». Affermazioni in sintonia con la più chiara tendenza politica e culturale degli ultimi 50 anni in tutto il mondo: quella che vede nella valorizzazione dei territori locali una delle maggiori possibilità di sviluppo dei prossimi anni. Il ministro era stata del resto preceduta (prima della formazione del governo), dall’appena eletta presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , che aveva chiesto: «Il governo che verrà ponga l’autonomia come una priorità dell’agenda politica». È questo del resto lo zeitgeist, lo «spirito del tempo», cui la nuova dirigenza politica italiana, almeno sul piano delle dichiarazioni, appare assolutamente intonata, ed è di buon augurio che a segnarne l’inizio siano state due donne.

Il maschile non l’ha infatti sempre pensata così. Poco più di 100 anni fa, ad esempio, allo scoppio della prima guerra mondiale, in un mondo fino allora unificato sotto i grandi imperi politici e economici dell’epoca, Sigmund Freud (fondatore della psicoanalisi) notava allibito che fino a poco prima il cittadino «di razza bianca, cui era toccata la guida del genere umano» poteva nella sua immaginazione «costruirsi una patria più vasta per la quale girare in lungo e in largo senza essere intralciato». Era l’immagine oleografica del mondo come parco dei divertimenti del cosmopolita, obiettivo di molti fra coloro che potevano immaginarselo e soprattutto permetterselo. Un ideale riproposto poi con insistenza nel secondo dopoguerra da un capitalismo nel frattempo sempre più globalizzato, presente ovunque, spesso con gli stessi attori multinazionali, gli stessi prodotti e uguale stile di vita.

Nella «società dei consumi» il sistema economico aveva fame di consumatori globali, e cercava di conquistarseli, in un modo o nell’altro. Anche per questo gli Stati Uniti, d’accordo con l’Unione Sovietica, vollero nel secondo dopoguerra che i Paesi che avevano ancora colonie (Inghilterra e Francia innanzitutto) le lasciassero: per loro erano nuovi mercati da conquistare, economicamente e politicamente. Qui però comparve un fenomeno imprevisto per quasi tutti i politici (tranne per il vecchio Winston Churchill, che alla conferenza di San Francisco del 1945 aveva avvisato i superficiali alleati). Gli Stati nazionali disegnati a tavolino dalle potenze imperiali negli ultimi 150 anni si infransero infatti rapidamente, ma sotto di essi ricomparvero poteri e credenze molto più antiche che, per ottenere l’autonomia dai popoli vicini o dalle etnie prevalenti, non esitarono a impegnare in lunghi e complicati conflitti sia le grandi potenze sia l’Onu e le organizzazioni internazionali.

Soltanto ai confini dei Paesi comunisti, sotto l’influenza dei vicini marxisti, queste rivendicazioni assunsero contenuti soprattutto economico-politici. Nel resto del mondo si trattò per lo più di un’esigenza profonda: erano popoli che volevano riprendersi le terre loro appartenute spesso secoli prima, le proprie lingue e usanze, vivere a modo proprio. Questa richiesta produsse dagli anni Sessanta in poi una media di più di 100 guerre ogni anno, la maggior parte per l’autonomia. Ricomparvero così popoli di cui gli occidentali non sapevano nulla, che si dimostrarono molto più attaccati alle loro tradizioni che ai soldi o a riconoscimenti formali.

Il fatto è che la teoria illuminista delle relazioni internazionali e l’intera politica si erano dimenticate che oltre agli interessi, i denari e le ideologie ottocentesche esistevano le tradizioni, gli antenati, i territori, forse persino l’anima. I grandi commentatori, tuttavia, non si diedero troppa pena per capirne qualcosa. Attribuirono tutto, come al solito, all’ignoranza dei popoli: arretratezza, fascismi, eccetera. Da noi – scrissero – europei (sottinteso: bianchi e civilizzati), non sarebbe accaduto.

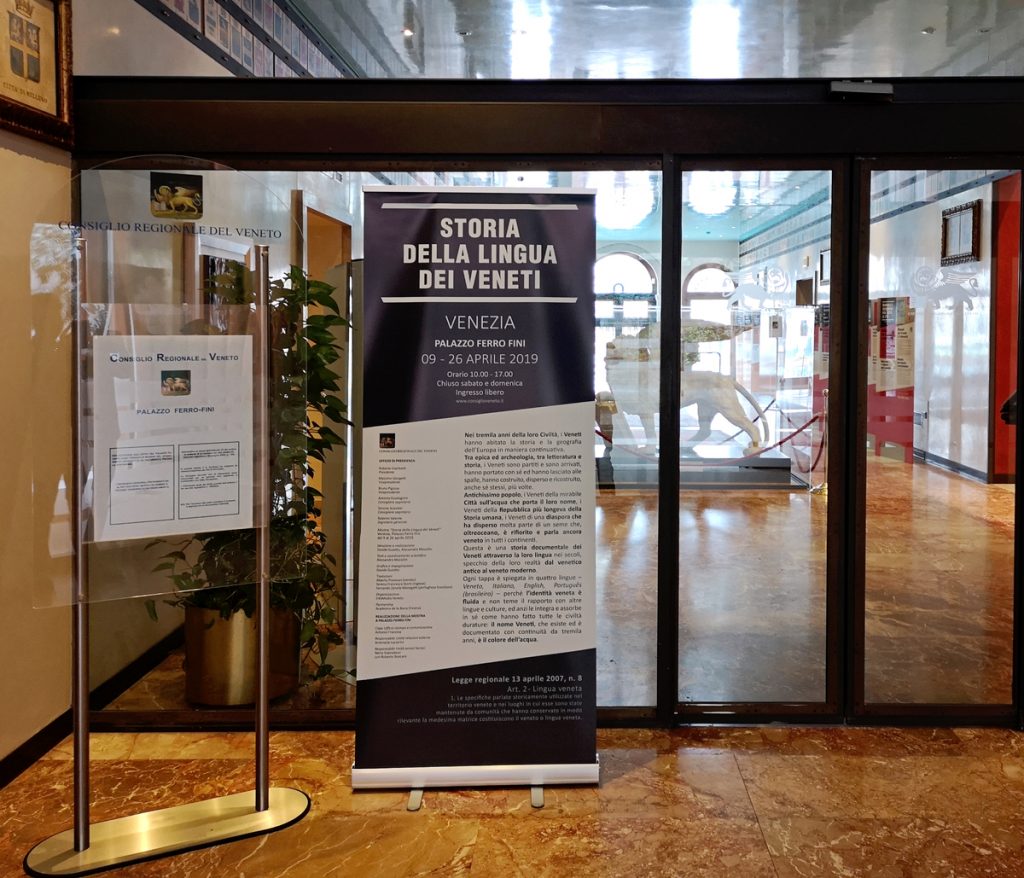

Invece stava già accadendo. Occitania, la grande e antica regione del Sud della Francia, con la sua antica langue d’oc, Corsica, Fiandre, Catalogna, Paesi Baschi, Sud Tirolo, Veneto, Lombardia, Sardegna, Valle d’Aosta, Galles, Scozia, Cornovaglia, per non citare che i casi più noti, sono tutti territori ben definiti, con storie millenarie, lingue, tradizioni di grande densità e ricchezza che ora stanno ritrovando, con sforzo e crescente determinazione. Oggi molti di loro hanno già ottenuto livelli più o meno importanti di autonomia, ma comunque tutti (e altri in Europa e altrove) vivono un crescente sviluppo, mentre gli Stati cui appartengono sono tutti più o meno esplicitamente impegnati in un faticoso processo di revisione delle rispettive strutture, in genere sovradimensionate rispetto all’attuale funzione degli Stati nazionali. Che sono appunto dovunque stretti tra le antiche e sotterraneamente sopravvissute «nazioni organiche» in buona parte etniche, forti di identità e forme di vita condivise e tuttora in sviluppo, e nuove alleanze geopolitiche come l’accordo di Visegrad, o quello tra Stati baltici del Nord Europa, che vorrebbero rappresentanze più articolate e flessibili delle vecchie burocrazie degli Stati o dell’Europa iperburocratizzata e opaca dell’ultimo quindicennio.

Le autonomie regionali, o l’omogeneità culturale all’interno aiutano lo sviluppo di buone relazioni economiche e politiche all’esterno. Lo si vide anche in Europa, dopo l’esplosione della multiculturale e multietnica Jugoslavia tenuta insieme dall’ideologia marxista e dall’alleanza tra Iosif Stalin e il dittatore jugoslavo Tito (Josip Broz). Tutti i «nuovi» Stati divenuti membri dell’Unione europea dopo il 2004, molti dei quali (come la Slovenia) formatisi con la dissoluzione della Jugoslavia, «erano ormai “unitari”, rappresentativi di un’unica identità etnica e culturale, mentre “prima solo cinque membri dell’Ue potevano essere definiti propriamente unitari, e gli altri erano fderazioni o Stati dotati di regioni autonome”» (lo documenta Tatjana Sekulic in La questione orientale, Donzelli editore). Gli Stati unitari e le regioni autonome si dimostrano oggi più in grado di difendere gli interessi dei loro cittadini sul piano internazionale. Non si tratta di ideologie: è un fatto. Come ha scritto Gianfelice Rocca, non un visionario ma il presidente di Techint, una delle maggiori multinazionali nella siderurgia avanzata, già presidente di Assolombarda: «Nella globalizzazione sono i territori e le città a vocazione internazionale che trainano lo sviluppo». Negli Stati nazionali occorre «una diversa articolazione nei rapporti con l’Europa e con le autonomie territoriali». Tradotto: i territori devono essere più autonomi.

Anche di riprendersi e difendere le proprie tradizioni, convinzioni, lingue, vocazioni, speranze.

Fonte: quotidiano LaVerita’

10/06/2019

Accade così che il giovane ministro agli Affari regionali, Erika Stefani, dichiari uscendo dal giuramento davanti al presidente della Repubblica: «Il primo punto che intendo realizzare è l’autonomia, soprattutto del Veneto e della Lombardia». E dopo: «Se si affossa l’autonomia, salta il governo». Affermazioni in sintonia con la più chiara tendenza politica e culturale degli ultimi 50 anni in tutto il mondo: quella che vede nella valorizzazione dei territori locali una delle maggiori possibilità di sviluppo dei prossimi anni. Il ministro era stata del resto preceduta (prima della formazione del governo), dall’appena eletta presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , che aveva chiesto: «Il governo che verrà ponga l’autonomia come una priorità dell’agenda politica». È questo del resto lo zeitgeist, lo «spirito del tempo», cui la nuova dirigenza politica italiana, almeno sul piano delle dichiarazioni, appare assolutamente intonata, ed è di buon augurio che a segnarne l’inizio siano state due donne.

Accade così che il giovane ministro agli Affari regionali, Erika Stefani, dichiari uscendo dal giuramento davanti al presidente della Repubblica: «Il primo punto che intendo realizzare è l’autonomia, soprattutto del Veneto e della Lombardia». E dopo: «Se si affossa l’autonomia, salta il governo». Affermazioni in sintonia con la più chiara tendenza politica e culturale degli ultimi 50 anni in tutto il mondo: quella che vede nella valorizzazione dei territori locali una delle maggiori possibilità di sviluppo dei prossimi anni. Il ministro era stata del resto preceduta (prima della formazione del governo), dall’appena eletta presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , che aveva chiesto: «Il governo che verrà ponga l’autonomia come una priorità dell’agenda politica». È questo del resto lo zeitgeist, lo «spirito del tempo», cui la nuova dirigenza politica italiana, almeno sul piano delle dichiarazioni, appare assolutamente intonata, ed è di buon augurio che a segnarne l’inizio siano state due donne.

Assunse su di sé la responsabilità della guida della neonata Repubblica di San Marco, il 22 marzo 1848, e con un manipolo di altri intellettuali resse le difficilissime redini di un governo provvisorio e tenne testa a un impero, quello asburgico, con un esercito fatto di volontari veneziani e veneti, di dalmati, svizzeri, soldati pontifici e napoletani. Diciassette mesi che gli sconvolsero per sempre l’esistenza. Eppure Daniele Manin, nella sua vita, avrebbe probabilmente voluto solo fare l’avvocato e occuparsi dei suoi studi umanistici e di trattati legali.

Assunse su di sé la responsabilità della guida della neonata Repubblica di San Marco, il 22 marzo 1848, e con un manipolo di altri intellettuali resse le difficilissime redini di un governo provvisorio e tenne testa a un impero, quello asburgico, con un esercito fatto di volontari veneziani e veneti, di dalmati, svizzeri, soldati pontifici e napoletani. Diciassette mesi che gli sconvolsero per sempre l’esistenza. Eppure Daniele Manin, nella sua vita, avrebbe probabilmente voluto solo fare l’avvocato e occuparsi dei suoi studi umanistici e di trattati legali.

Non rinunciò però al suo sogno di uno stato italiano: nel corso del 1852 incontrò il conte di Cavour, al quale lasciò intendere di poter abdicare alla sua posizione repubblicana in cambio di un impegno più marcato dei Savoia nella causa dell’Unità e dell’indipendenza italiana. Nel contempo si dissociò apertamente dalla “teoria del pugnale” mazziniana, ovvero la dottrina dell’assassinio politico, e prese le distanze anche dal federalismo antiunitario. Morì a Parigi il 22 settembre 1857, e le sue spoglie tornarono a Venezia – con quelle di moglie e figlia – il 22 marzo 1868. Dapprima il sarcofago fu ospitato tra le volte di San Marco; ma di fronte alle rimostranze degli ambienti clericali e dell’Accademia di belle arti, la giunta comunale fece costruire un mausoleo sul lato settentrionale della basilica, dove nel 1913 fu sepolto anche Giorgio.

Non rinunciò però al suo sogno di uno stato italiano: nel corso del 1852 incontrò il conte di Cavour, al quale lasciò intendere di poter abdicare alla sua posizione repubblicana in cambio di un impegno più marcato dei Savoia nella causa dell’Unità e dell’indipendenza italiana. Nel contempo si dissociò apertamente dalla “teoria del pugnale” mazziniana, ovvero la dottrina dell’assassinio politico, e prese le distanze anche dal federalismo antiunitario. Morì a Parigi il 22 settembre 1857, e le sue spoglie tornarono a Venezia – con quelle di moglie e figlia – il 22 marzo 1868. Dapprima il sarcofago fu ospitato tra le volte di San Marco; ma di fronte alle rimostranze degli ambienti clericali e dell’Accademia di belle arti, la giunta comunale fece costruire un mausoleo sul lato settentrionale della basilica, dove nel 1913 fu sepolto anche Giorgio.

L’evento è stato introdotto dal Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, dall’assessore alla Cultura e Identità Veneta, Cristiano Corazzari, e dai consiglieri regionali Luciano Sandonà e Alessandro Montagnoli. «Nelle rievocazioni storiche in Veneto vediamo vessilli improbabili o ricostruzioni disparate della bandiera marciana», ha spiegato Palmerino Zoccatelli, presidente del comitato “Veneto indipendente”, promotore dell’iniziativa. «Rifacendoci invece alla bandiera storica di Domenico Contarini abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti gli appassionati un vessillo autentico, particolarissimo per altro nella foggia e nell’apparato iconografico particolarmente ricco. È il più bel vessillo veneziano giunto fino a noi».

L’evento è stato introdotto dal Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, dall’assessore alla Cultura e Identità Veneta, Cristiano Corazzari, e dai consiglieri regionali Luciano Sandonà e Alessandro Montagnoli. «Nelle rievocazioni storiche in Veneto vediamo vessilli improbabili o ricostruzioni disparate della bandiera marciana», ha spiegato Palmerino Zoccatelli, presidente del comitato “Veneto indipendente”, promotore dell’iniziativa. «Rifacendoci invece alla bandiera storica di Domenico Contarini abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti gli appassionati un vessillo autentico, particolarissimo per altro nella foggia e nell’apparato iconografico particolarmente ricco. È il più bel vessillo veneziano giunto fino a noi».

“Veneti del Pacifico” è una piattaforma fatta di storie. Storie di persone che credono nella loro cultura e nelle loro tradizioni. Persone legate in modo indissolubile alla loro terra di origine, il Veneto. E se le “radici profonde non gelano”, vogliamo mantenerle vive, sentirle vicine e cercare di capire un po’ di più il loro mondo. Un mondo fatto di ricordi, di canti, di tradizioni e di condivisione.

“Veneti del Pacifico” è una piattaforma fatta di storie. Storie di persone che credono nella loro cultura e nelle loro tradizioni. Persone legate in modo indissolubile alla loro terra di origine, il Veneto. E se le “radici profonde non gelano”, vogliamo mantenerle vive, sentirle vicine e cercare di capire un po’ di più il loro mondo. Un mondo fatto di ricordi, di canti, di tradizioni e di condivisione.